Bellaria sarà prima la sede delle vacanze estive del professore, poi, dopo il pensionamento avvenuto nel 1927, la sua residenza per gran parte dell’anno. A Bellaria Panzini coglie l’occasione per stringere importanti amicizie con i letterati romagnoli: Renato Serra di Cesena, Antonio Baldini originario di Sant’Arcangelo, Marino Moretti di Cesenatico, Luigi Pasquini di Rimini, senza dimenticare gli incontri con Grazia Deledda, che trascorreva le sue vacanze estive a Cervia. In Romagna Panzini coronerà il suo antico sogno di diventare proprietario terriero, acquistando un paio poderi a Canonica di Sant’Arcangelo di Romagna. L’amore per la terra è forse il tema più caro dello scrittore, che lo accompagna per tutta la sua attività, dalle traduzioni di Esiodo, Virgilio e Teocrito, fino ai romanzi “agresti” I giorni del sole e del grano e Il ritorno di Bertoldo, passando per il suo appoggio, sulle colonne del Corriere della sera, alla “battaglia del grano” promossa dal fascismo. Canonica che, ricordiamo, fu scelta da Panzini per l’estremo riposo.

Più complessa, rispetto alla semplice esposizione cronachistica dei fatti, l’interpretazione del ruolo giocato da Bellaria nell’opera di Panzini, per non parlare della spinosa questione del rapporto con i suoi compaesani.

Per un critico acuto come Carlo Bo, l’immagine del sole e del mare di Bellaria sono inscindibili dal “vero” Panzini, anzi costituiscono il metro e la misura dell’icona Panzini che egli contrappone alla magnificenza, scintillante quanto vuota, dell’immagine dannunziana. A Gramsci, invece, la campagna romagnola sembra quasi lo scenario in cui lo scrittore può manifestare sui poveri contadini i suoi istinti di truce negriero.

Al di la di queste posizioni, si può sostenere che Bellaria fu per Panzini un rifugio sicuro dalla modernità, un luogo dover poter coltivare il suo amore per la letteratura e per la terra, quasi al modo degli antichi, un paese dove la popolazione non era stata ancora completamente convertita ai costumi e ai consumi della città e dove l’economia era sorretta dai piccoli e medi proprietari terrieri. Questo è il messaggio che ci veicolano I giorni del sole e del grano.

Più discordanti sono i pareri riguardanti l’effettivo rapporto che Panzini istituì con i suoi concittadini e, soprattutto, con i suoi dipendenti. Non c’è dubbio che sulla immagine di Panzini conservata dai bellariesi, che gli è costata una sorta ostracismo postumo, tramontato solo recentemente, nella sua Bellaria pesarono la sua vicinanza a Mussolini e la nomina ad “Accademico d’Italia”.

Su questo tema si confrontano due scuole di pensiero: una ricalca il giudizio gramsciano, che, ricordiamo, è inferito solo dai libri, in primis I giorni del sole e del grano; altri, invece, sulla scorta, per esempio, delle dichiarazioni raccolte nel reportage di Sergio Zavoli Campana, Oriani, Panzini e Serra, vedono Panzini come un padrone sì paternalista, ma pure affettuoso e protettivo.

Più che esprimere giudizi conviene dunque presentare al lettore direttamente i testi in questione così che questi possa formarsi da sé un’opinione.

Procedendo in rigoroso ordine cronologico, passiamo quindi in rassegna un’antologia di passi concernenti Bellaria e i suoi abitanti.

Si comincia, ovviamente, con La lanterna di Diogene. In quest’opera Bellaria rappresenta la meta agognata del viaggio panziniano, un’oasi di pace e serenità, dopo un anno trascorso nell’infernale metropoli Milano. Questo è il quadretto idilliaco, quasi mistico, ispirato a Panzini dal profilarsi all’orizzonte, in piena notte, del paese che ospita la sua famiglia:

leggi citazione

“Quando fu piena la notte, giunsero al mio orecchio il respiro del mare e il respiro dei bambini, dormienti nella stanza vicina.

La notte era azzurra, rotta qua e là da splendori d’oro: le capanne dei pescatori che si ridestano.

Le stelle trapuntavano il cielo come un confuso ricamo: il mare le riflettea con un moto invisibile, onde in me ricorse quella illusione che riappare talvolta in chi è infermo per estenuazione della mente, ovvero in chi ha il cervello ebro di passione come in quella mattina a Lama Mocogno, quando vidi le piramidi nere dei monti elevarsi verso la stella di Venere: forse è un germe lasciatoci dall’anima primitiva del genere umano: «Non sarebbe improbabile che Dio esistesse»”.

La relazione tra Panzini e Bellaria si fa più seria e controversa nel paragrafo seguente, La vecchia e il porcello, in cui una descrizione, diciamo, “espressionista”, di una famiglia di pescatori si è meritata, l’ostilità di molti bellariesi.

leggi citazione

“Bere il caffé e fumar la pipa al fresco d’estate è un piacere degno di Giove Olimpio; però ciascuno si può cavare questa voglia, se ha l’abitudine di alzarsi presto. Tuttavia il godimento è tanto maggiore, quanto più uno lo ha condito in antecedenza col lavoro e con la fatica salutifera. Da questo lato non ho rimorsi nel mio ozio, e perciò con letizia maggiore che non si possa pensare, bevo il caffé e fumo la pipa, la mattina, all’ombra di questa casetta di pescatori.

Questa casetta appartiene ad un villaggio presso il mare, e il suo nome io l’ho già svelato. Gli abitanti e le abitazioni possono – io credo – fornire ad un archeologo elementi bastevoli per ricostruire al naturale una città troglodita: un filosofo può fare degli studi sul prodotto umano allo stato naturale.

Il sole si è levato a pena e pende sul mare; ma le casette, disperse su le dune, fra le betulle e i tamarischi, dormono ancora. Però la vecchia – la madre del pescatore da cui ho preso in affitto questo loghicciolo – ha già aperto l’uscio della sua capanna.

Nelle prime mattine ero sorpreso sentendo la sua voce chioccia brontolare nel dolce silenzio, e non sapeva con chi parlasse, perché nell’aia e intorno alla casa non c’era alcuno a quell’ora. Oh, con chi fa diatriba questo grinzoso demonio in gonnella? Giacché costei è la vecchia bacucca, la befana, la strega, il terrore dei bambini. Non la vedemmo noi una sera al lume di luna, in camicia – orrore! – uscire tutta feroce dalla capanna, con la scopa levata, desta al rumore di alcuni monelli che osavano saltare la sacra siepe di confine del suo orticello? Questi fuggirono come passeri: ella rientrò brontolando come il tuono che si allontana.

Finalmente ho scoperto il mistero. Essa parla discretamente con le galline e con il maiale. Invita le galline al pasto dell’intrisa crusca, e le pingui e prepotenti garrisce perché facciano posto ai grami galluzzi; poi, mentre tutti bezzicano, alterna all’una o all’altra l’amorosa persuasione e l’efficace rimprovero. Con quelle che fanno l’uovo, usa espressioni di cuore amoroso; ma quelle, di cui il nido non porta l’uovo, afferra, e per cura di fecondazione, immerge a lungo nell’acqua fredda, e soltanto quando le ha tratte fuori impaurite e mezzo soffocate, ammonisce di far bene l’uovo. Questo metodo, di punire prima e quindi redarguire, dispiace ai troppo pietosi pedagoghi moderni: vedo però che con le galline è efficace. Ma col maiale è molto indulgente anche lei, la vecchia bacucca! Questo maialetto è giovane, roseo, balioso, adiposetto ormai, tanto che il saltellare gli è grave. Mi ricorda alla lontana certi giovincelli in quel che lasciano il limitare della scuola per quello della mondanità: se non che la vecchia dice del suo porcello che «ha più giudizio di un cristiano!» il che è almeno dubbio per certi giovani. Tempo fa il porcello era infermo. Oh sventura! come gli si assise accanto. Come lo grattava, e gli tastava il calore della febbre fra le cluni; come dicea sé meschina ed in malora nata!

– Confortatevi, nonna, questo giovinetto maiale ha fatto una indigestione di scorze di angurie e di meloni, di cui tutte le serve del vicinato gli fanno omaggio. Un poco d’olio, nonna, ti passerà, – dissi io.

Disgraziato maiale! egli crede – si la guarda coi piccoli occhi – che l’amore della vecchia bacucca sia disinteressato! No, non è disinteressato. Del resto, felice te, che ignori l’autunno, che ignori come ogni tua copiosa mangiata avvicina il tempo in cui il coltello ti scannerà, e il tuo capo, cinto d’alloro e posto su largo piatto, ornerà la vetrina di un salumiere. I tuoi genitori, o porcello, non ti hanno insegnato questa dolorosa scienza della vita per il fatto che essi stessi la ignoravano; se no, non ti avrebbero procreato. Questo fenomeno stesso forse avviene anche per noi, ed è l’Inconoscibile il vero propulsore che manda avanti la macchina della vita.

– Nonna, quanti anni avete? – chiesi un dì alla vecchia. – Più di settanta! – (Ne ha più di ottanta, ma o non lo vuol dire o non lo rammenta.)

– Vi ricordate del tempo del Papa, quando da queste parti non correva il vapore?

– Allora ero giovane, – rispose, – e non ricordo più! Diceva « giovane» e doveva avere allora quasi cinquant’anni! Ma la natura le ha tolto la memoria, e così ha attaccato una seconda vita a quella cartapecora! Anche le ha tolto gli affetti e la voce gli è più rimasta che per rimbrottare: per tale modo la vita fisica si prolunga fuori del limite comune.

Però l’altra mattina, domenica, l’ho sorpresa nell’atto di porgere al figlio, che è nonno alla sua volta (benché abbia tutti i capelli ancor neri: in questo villaggio – forse perché trogloditico – la gente stenta a invecchiare e ammalare), l’ho sorpresa – dico – nell’atto di porgere la camicia di bucato e gli abiti rammendati: infonder l’acqua nella catinella e consigliare il civile sapone come un omaggio al giorno – almeno – del Signore. Oh, mirabile sopravvivenza di anima materna anche nella cartapecora! E pur domenica ho inteso la nuora litigare con la nonna per cagione delle nipoti. Queste vanno pazze pel ballo, e la nonna non vuole, non vuole che vadano al ballo pubblico della domenica, il ballo così detto «del baiocco» perché ogni ebro villano che entra a fare un giro, paga un baiocco; indi afferra e balla.

– È che siete cattiva! – scoppiarono in coro, piangendo, le due ragazze.

E allora intesi questa risposta della nonna:

Nelle vie del bene non sono cattiva!

Mi parve risposta di sapiente antico. Da allora ho osservato più accortamente questa vecchiarda ed ho emendato il mio giudizio, nella qual cosa esiste il meglio dell’umana sapienza: emendare il proprio giudizio. Questa ottantenne è il genio occulto della prosperità di questa casa di pescatori. Le mani di lei non posano mai; raccoglie lo sterpo e lo sterco; accatta il ciottolo; stende il bucato su la siepe; rinforza con spini, la siepe, e, quando il sole arde nel meriggio, lava presso la pozza ombrosa o trae con la bava il filo dalla rocca antica; sottopone al testo le brulle e vi gira la piada, cara a te, Giovanni Pascoli! È l’attività microscopica del minuto, previdente, incessante, che ha prodotto il benessere dell’umile casetta. Allora fiorì nella mia mente la bella voce latina, onor delle donne, sedula! cioè «operosa ». E fiorì, olezzante come fiore di campo, quello stornello del Pascoli, che comincia:

Al cader delle foglie alla massaia

non trema il vecchio cuor, come a noi grami,

che d’arguti galletti ha piena l’aia.”

A parziale difesa di queste pagine, che a prima vista appaiono offensive, possiamo segnalare che, secondo la testimonianze di Baldini e Pasquini, Panzini preferì per tutta la vita la compagnia di persone semplici, e che negli ultimi anni, seppur famoso e libero da impegni, passò la maggior la parte del suo tempo, invece che in circoli altolocati, nei suoi campi e in giro per le fiere di Romagna a contrattare il prezzo delle sue bestie.

Dopo queste episodio assai controverso sulla famiglia della “vecchia bacucca”, riportiamo, sempre da La lanterna, un paio di vivaci scene di vita quotidiana.

In mezzo alla confusa industriosità della gente bellariese, Panzini, in un brano che sembra anticipare una celebre sequenza dell’Amarcord di Federico Fellini, confessa di essere turbato dalla vitalità e dall’esuberanza delle pescivendole.

leggi citazione

“Ma come il sole monta e si rafforzala la luce, meno grata si fa l’ombra della casetta. Qualche mattiniero esce all’aperto, qualche massaia appare in gonna bianca. Ecco i villanelli, e le villanelle su per le dune, con grida grandi e gioiose di richiamo: «Pane, pane, pane! Polli, polli, polli! Latte, latte, latte!» e le scalze donzellette librano atticamente sul capo, a mò di canèfore, le grandi ceste dei pomidori stupendi, dei profumati meloni, dei fichi che sudano miele, delle perlacee susine, della rugiadosa uva moscata; e nel deporre il cesto e nell’accosciarsi per mostrare la merce, hanno un certo moto muliebremente lascivo. Tutto ciò è molto idillico, se non che queste donzellette tirano al centesimo; provano il bronzo del soldo e per colmo di precauzione respingono inesorabilmente anche le monete delle due repubbliche, francese ed elvetica: in quanto a questo non riconoscono che la monarchia di Savoia, ove però non abbia «il collo lungo».

Anche la fanciullina che s’avanza nell’aia timidamente, con in grembo i piccioncini, ancora implumi, ovvero la loquace anitra, sa a qual prezzo deve cederli: questo è, dopo il segreto della santa croce, l’essenziale insegnamento che riceve dai genitori. A ben pensarci, qui, come a Londra, come a Milano, è sempre affare di borsa. L’idillio è la cosa parvente, è l’estetica che nasconde la cosa reale, cioè il lavoro per la eterna fabbrica della vita! E gli uccelletti che cantano nell’aria la gloria del Signore, secondo che scrivono gli asceti e i poeti; e i guizzanti pesciolini, che a prima vista sembrano ornamento e vita degli elementi, fanno anzi tutto degli affari, si divorano fraternamente. Come faremmo bene ad andar cauti prima di ripetere l’eterno vanto che l’uomo domina la natura!

– Mia cara bambina, – dissi, – io, comprerei volentieri per ventisei soldi questi tuoi piccioncini, però mi fa pena dover tirar loro il collo. Vedi come sono félici? come si baciano?

– Oh, se è per questo!… – e avuti prima i soldi, in un attimo, quei piccioncini che prima teneva cosi dolcemente in grembo, la bambinella me li offerse col collo stroncato e il becco sanguinante. […]

Ma come si fa a ragionare di filosofia, a parlar di morte in questo pulpito di vita ardente, fra queste grida, richiami, canti di venditrici?

È tutta una processione di ragazze che vengono ad offrire la merce dei loro cesti.

L’unica sottanella, succinta, disegna ampie forme femminee, seni che non sono materni e non si direbbero più verginali.

Le bufere del mare rendono aspri e sconvolti i loro capelli, roca e forte la voce, selvaggia la linea classica del volto. Ma, anche senza il greve cesto sul capo, il loro busto si muove al ritmo del passo lento e leggiadro. Ciò turba profondamente ogni metafisica, cosa nota anche a Calandrino. Queste ragazze sono le pescivendole: sorelle, figlie di pescatori. Aspra e pur gioconda vita è la loro, quando lavorano. Alla punta del dì sorgono dai giacigli, attaccano l’asino, pongono sul baroccino i cesti della pesca, e giungono al mattino nei borghi circostanti dove vendono il pesce. Mi si assicura, ed io non stento a credere, che se quegli asini avessero la virtù di parlare, come fece l’asina di Balaam, potrebbero raccontare di certe loro consuetudini da imbruttire il volto di un moralista puritano: consuetudini primitive e naturalistiche che temperano il rigore della legge sul matrimonio. Comunque si giudichi, qui è ignorata l’agitazione per il divorzio. Qui si compie prima ciò che nella società avviene comunemente dopo.

Questo istefon-proteron risolve il grave problema.

Belle col cesto come antiche canefore, più belle ancora traenti – erette, scarne – il filo dalla rocca, lungo la riva del mare!

Ma non batta allora a danza il martelletto di un organo! Giù il cestello, via la rocca: le figure ieratiche si scompongono. Pare un coro a tondo su antico vaso.”

Nella Lanterna, Panzini manifesta a più riprese il disagio per le incomprensioni che incontra nei rapporti con la gente di Bellaria, la quale, ritenendolo un “signore”, rifiuta la sua amicizia. Egli invece, che pur in futuro diventerà proprietario di un paio di poderi, si duole di trovarsi nella paradossale situazione di non poter godere né dei privilegi dei “padroni,” né della solidarietà abituale tra poveri. Ad inasprire la situazione intervengono le prime rivolte socialiste, nelle quali Panzini vede la rottura della sua idea di armonia sociale; per di più questi lavoratori lo avvertono, in virtù della sua professione di insegnante, come un parassita sociale, uno che non si guadagna il pane con il sudore e la fatica.

leggi citazione

“Non c’è dubbio; è stato il postino a spargere la voce che io sono un «signore».

Quanto dispiacere mi abbia fatto questa rinomanza non saprei dire: non perché non vorrei essere un signore, ma perché non è vero, purtroppo!

Dunque, alcuno fra questa brava gente grida «Guerra ai palazzi e pace alle capanne», si rivolge anche a me? A me? Ma io vi mando dal mio padrone di casa: andatelo a dire a lui! Adesso capisco perché quei piccoli favori, quello scambio di aiuti che i poveri si fanno tra loro – e rendono così umana la vita – a me non si fanno se non dietro pagamento.

[…] Eppure! Eppure no! Quando voi, lavoratori, cantate:

Su fratelli, su, compagni

Su, venite in fitta schiera,

avete torto di guardarmi con occhio bieco, di non considerarmi come vostro fratello nel lavoro umano, di stringere alleanza piuttosto con certi parassiti della vita sociale che con me!

Sappiate che a me il pane nero piace più del bianco, rinuncio al palazzo e accetto la capanna, purché anche voi accettiate un raggio di questa idealità spirituale, che è purificatrice e liberatrice. Soltanto per essa voi vedrete sorgere il «sole dell’avvenire»!”

La Lanterna, tuttavia, non contiene solo pagine polemiche e controverse, ma pure alcuni momenti di meditazione serena in cui Panzini sembra, per una volta, riappacificarsi con se stesso e con il mondo. In una di queste occasioni, durante una tranquilla passeggiata sulla spiaggia sul far della sera, gli capita d’imbattersi in una festa da ballo. Come sempre, Panzini indugia quasi compiaciuto nell’osservazione minuziosa dei comportamenti delle persone; assistendo ai capricci dei bimbi e alle innocenti civetterie delle fanciulle, viene quasi da sorridere pensando a ciò che è diventata oggi la moderna “industria del divertimento.

leggi citazione

“Lungo la spiaggia del mare – magnifica strada lavorata dalle onde – è la passeggiata vespertina, assai lieta e pittoresca, specie nell’ora in cui approdano i battelli della pesca, dalle vele rance, ornate di segni strani e infantili; fatti per il riconoscimento: ma quella sera, a cagione del forte vento, non c’era alcuno su la spiaggia, e i bragozzi e le tartane avevano cercato rifugio nei piccoli porti vicini.

Però davanti a me camminavano, vincendo la forza del vento avverso, due giovanette. lo ne conobbi subito una: era un’adolescente, quindicenne a pena, figlia di onestissima e timorata famiglia, piccoli possidentucci di provincia. Le gonnelline corte erano ancora del suo corredo; e la madre e il padre, in quell’estate e per la prima volta, ma con grandissimi riguardi, l’avevano condotta alle semplici festicciuole di ballo su la spiaggia.

Sono feste assai alla buona: anzi un tempo si ballava sotto un tendone, fatto come quello delle giostre; poi ci fu un imprenditore che pensò di costruire un capannone di muratura.

Ballonzoli per bambini; anzi è curioso osservare certe testoline ricciute di maschietti che dondolano tutti i loro ricci, agitano con gran pena le gambe nei minuscoli calzoncini per voglia di ben ballare; ma il tempo di musica non lo trovano; pestano e girano come i pigiatori in un tino, e così girando, finiscono col trovarsi in un angolo, in fra un crocchio, o vanno a dar del capo nel muro; allora, dopo essere stati alquanto attoniti, o riprendono il loro ballo o scoppian in pianto; ma le bambine della stessa età intuiscono il tempo musicale con una sorprendente prestezza: la nave, varata, nell’acqua galleggia; l’uccello, staccato dal nido, vola; la donna, buttata nel ballo, danza subito a ritmo.

Quando le mamme conducono a letto i piccini, quel ballonzolo serale serve per i grandi: un buon violino e un contrabbasso alternano polche e valzer: quello geme, questo fa zum zum ogni tanto: i grilli tacciono, ma per tutta la landa marina si diffonde il suono, e molti cuori fa palpitare. Le servette poi non chiudono occhio e forse per ciò avviene che aprano la finestra a chi fa assedio regolare. Qualche notte poi, finito il ballonzolo alcuni giovani accordano mandolini e chitarre e vanno facendo la serenata che si prolunga – si breve è la notte e si luminosa è l’aurora – sino a diventar mattinata. Oh, mattinate di Bellaria, delizia delle serve e delle padrone! Vanno per le dune i sonatori e fanno giorno, suonando. Quante volte fui desto da quella voce che si staccava nella chiara notte: un mandolino che batteva il suo ritmo d’argento, un flauto, un contrabbasso, una chitarra fors’anche. Spesso ho distinto i sonatori: erano vagheggini, e buontemponi del luogo, i quali, se vissuti in altra età, avrebbero lasciato ricordo del loro nome, come giullari e uomini di corte. Questa gente insulsa e gaia come pur faceva palpitare la grande severa notte! Adergersi le piante, sostare le stelle, rabbrividire le rame pareano! Non essi i sonatori, ma un’ondata di vento misterioso pareva accostare e allontanare quei suoni, nel modo stesso che un proiettore può allontanare o accostare una luce. Poco io amo, meno comprendo la musica; eppure in una notte quei suoni mi destarono: ripetevano un motivo popolare di altri tempi; suoni precipitosi, a scrosci, grandinar di suoni cui si alternava un piccolo lamento – sì bene ricordo – un dolce lamento che lo intonava il flauto, e dopo scrosciavano ancora mandolino e chitarra. Sentii allora lagrime antiche che distillavano di dentro, come fossero state di piombo liquefatto: « Ahi, giovinezza che ti allontani: giovinezza che non sei più!».

Ma per le servette, ma per le padroncine manifestamente è altra cosa; e voi siete sempre belle e novelle, o mattinate di Bellaria; e voi, vagheggini e giullari, vi apprestate anche quest’anno a ben mattinare.”

Uno dei capitoli più suggestivi de La lanterna di Diogene è senza dubbio il diciassettesimo, intitolato “La morte dei nobili pini”. Il brano racconta il dolore provato da Panzini per l’abbattimento brutale della “piccola selva” di pini che costeggiava la ferrovia. Questo episodio, che passa dall’elegia all’invettiva, offre a Panzini lo spunto per una amara riflessione sulla crudeltà della società moderna, dimentica di ogni valore al di fuori del più bieco utilitarismo. Lo sgomento per la totale indifferenza dell’uomo verso la natura spinge Panzini ad invocare figure quali San Francesco e Dante, con la struggente consapevolezza che l’armonia tra uomo e natura, fondamento della classicità, è andata definitivamente perduta.

leggi citazione

“Guardateli bene, bambini miei, questi pini perché un altr’anno non li vedrete più.»

Questa è la piccola selva dei nobili pini che sorgono lungo l’argine della via ferrata (anzi la via ferrata, diciotto anni or sono, quando fu posata su questo litorale – che allora era deserto – squarciò la selva dei nobili pini; e i pini, ogni volta che il vapore vi passa, sembrano occhieggiare, con curiosità e paura insieme, il mostro di fuoco dall’alto dei loro ombrelli di verdura, e se non avessero le radici, fuggirebbero. Alcuni di questi pini si sono staccati dal gruppo dei loro fratelli come per cercar rifugio presso le onde del mare). Lungo quest’argine mi piace ora andare in compagnia dei miei figliuoli, verso la detta selva. Essi accettano ben volentieri di venire, perché quei giganteschi alberi fanno regali ai piccoli bambini; regalano le pine pesanti, ma che dentro proteggono e nascondono la mandorla del pinolo, dolce e piccina. Questa foresta era come una gran sala che aveva la volta di smeraldo, ed era sostenuta da cento alte colonne, che parevano metallo brunito.

Il sole vi giocava per entro, e si divertiva a variare i suoi fregi d’oro: al mattino, per esempio, ci dava una pennellata di rosa; a mezzodì faceva piovere da per tutto una passione di simboli d’oro, di bolle, di fregi, di raggi; al vespero li investiva di porpora e di sangue; come avessero avuto un’anima tragica. E quelle nobili piante si lasciavano vestire dal capriccio del sole, così come una bella donna sul palcoscenico lascia cadere su le candide nudità le tinte varie del proiettore.

Se il vento del mare era dolce, solfeggiavano con lui; ma se spirava forte, i calami, a somiglianza di canne d’organo, elevavano insieme le note con un murmure cupo, e facevano concerto con lo scrosciare delle onde sul lido: ma senza contorcersi, senza piegare o impaurite o goffe come fanno le altre piante; erano solo i calami che palpitavano, come ad un giuoco, sul rigido e forte sostegno del tronco e delle branche ignude. Amiche dunque, al sole, al vento, al mare; care alla madre terra; nemiche solo alla pallida neve che uccide la loro vita antica: docili a tutte le forze; ribelli solo al desolato inverno.

Quale re di corona ebbe mai una sala più bella di questa ove voi, bambini, correte folleggiando, in cerca delle pine? Quando verrà il tempo che i savi collocheranno in queste aule i loro tribunali, come già re Luigi, il santo, elevava i padiglioni gigliati del suo trono sotto le querce?

Voi tornate, o bambini, carichi di preda e non pensate a dire «grazie!» ai nobili pini. Il più piccino fra voi come è goffo sotto il peso della sua proprietà di pine! Due volte è caduto sotto il peso della sua proprietà; e i pini con lento murmure sorridevano.

E la sera, al ritorno, oh, le allegre fiammate delle pine sulla brace! Le pine incominciano a gemere, a piangere, quindi, esalano il loro incenso, di cui la terra le ha nutrite; gli alveoli crepitano, si spaccano, si aprono, ed ecco le nocciole dei pinoli! Or conviene dare opera al martello: le mani si insudiciano. Ma non esiste bambino che abbia paura d’insudiciarsi le mani. Questi pinoli sono confidati alla nonna: stringono poi alleanza con un po’di zucchero e di chiara d’uovo ed ecco le pinocchiate, dolci, bianche e tenerine, a cui sospendete occhi ed anima.

– Perché – essi mi chiesero – questi pini non li vedremo più?

– Perché devono morire

Io vidi i più belli di questi pini segnati con una croce di vernice rossa.

La selva dei nobili pini era stata comperata da un ingordo speculatore: questi aveva, alla sua volta, ceduto per trenta lire ogni pino. Per trenta lire caddero in poco tempo i tronchi secolari; e il freddo lampo della scure splendeva nella dolce sera; e il colpo, vibrato contro i tronchi, suonava nella mite sera.

Vidi le loro cupole di smeraldo sconciamente a terra, illanguidire come recise chiome di giovanetta: poi farsi fulve come intinte di vero sangue. Vidi le umili piante della campagna circostante guardare con stupore e con pietà quei giganteschi tronchi caduti e da cadere: e quelli superstiti ancora intrecciavano le loro chiome come per difendersi e domandavano al sole, grande e potente, protezione; e il sole li vestiva nel vespero di ogni luce più bella, tolta allo smeraldo, al rubino; ma quella bellezza non placò la scure dell’uomo. Anche ai rozzi uomini del mare chiesero pietà i pini: «Quando coi barchetti, dalle vele rosse, voi vi accostate alla riva, il nostro padiglione segna sul litorale il punto del vostro approdo. Perché, dunque, ucciderci?»

O tristezze dell’anima ammalata; a me quei colpi di scure contro i meravigliosi tronchi risonavano nel cuore; tronchi così belli che parevano d’argento antico, chiome così trionfali, così spesse, così vive, chiome della terra, recise a colpi di scure; chiome sui miei bambini, come una mano amica: recise per trenta lire!

Ah!, Santo Francesco, meraviglioso nemico della ricchezza, tutto sempre si vende al mondo per trenta sicli! «Noi fummo già» dicevano i pini morenti «selva nobile e antica lungo il glorioso mare; e i padri nostri confortarono Dante, quel grande umano che tenne gli occhi rivolti ai regni d’oltremorte mentre la feroce guerra degli uomini latrava contro il suo petto! Veniva solitario fra noi; ed egli degnò la nostra vista e ne trasportò l’immagine armoniosa sull’alto del monte di purgazione; noi cantammo a prova con gli uccelletti dell’aria per raddolcir le sue pene; e egli glorificò l’umiltà nostra e si ricordò di ogni nostro suono e moto, e «divina » e «spessa» e «viva» chiamò questa foresta che la barbarie delle nuove genti oggi distrugge!»

Queste voci sentendo, io mi attardavo fra gli ultimi pini superstiti; ma quella sera che vedemmo per l’argine passare in fila i carnefici delle nobili piante, con le loro scuri nude su le spalle, un gelo mi corse al cuore. Scostai i bimbi dal passaggio delle scuri, come se esse avessero minacciato anche me e quelle giovani vite. Un gelo mi corse al cuore, e alla selva più non tornai.

Ma un mattino, dal largo del mare, gli occhi si volsero sul litorale al luogo ove cento colonne elevavano il loro padiglione meraviglioso.

E non c’era più nulla!”

Da Bellaria, Panzini scrive molti dei suoi appunti, quelli coincidenti con le ferie estive, del suo Diario sentimentale di guerra. Proprio a Bellaria, nell’agosto del 1914, Panzini incontra per la prima volta Renato Serra, circostanza dalla quale nascono alcune delle sue pagine più ispirate. Tuttavia interessanti sono anche quelle che trattano le reazioni del nostro piccolo paese di fronte a questo evento apocalittico. Panzini ci presenta una Bellaria quasi inconsapevole della catastrofe, che, non sentendosi parte in causa, continua ad indaffararsi nelle piccole cure quotidiane. Persino qui Panzini non manca di segnalare le incomprensioni in cui continua ad incorrere nelle relazioni con i bellariesi, i quali non riconoscono alcun valore ad una professione intellettuale, e, soprattutto, hanno una visione della società quasi manichea: o si è poveri o si è signori.

leggi citazione

“Bellaria. Qui, a Bellaria, se ne parla appena della guerra, come di una cosa che avviene in un altro pianeta. La buona gente ragiona ancora con soddisfazione dei fatti del giugno, della rivoluzione, dei polli che si vendevano a due soldi. Qualcuno, un po’ più scalmanato, mi consulta sul modo più semplice di abolire i signori, e mi fissa con intenzione.

Non è cosa semplice, abolire i signori, per la ragione che si formano di per sè: rinascono.

Del resto Bellaria è un’oasi tranquilla in Romagna: la gente vi è mite e gentile. Chi a Bellaria non possiede la sua casetta? la sua barca? il suo arenile? la sua bottega?

Io ci vengo qui da tanti anni e mi pare di goderci una certa reputazione. Non credo, però, che sappiano precisamente quale è il mio mestiere. Dire, scrivo, non dice nulla per loro. Dire, artista, sarebbe presunzione, e poi non sarei inteso. Artista qui vuol dire uno che fa cose strabilianti, per esempio, tenore, baritono; ma allora bisogna avere ville grandi, automobili, e non trattare col popolo. Ecco: professore! Ma di che cosa? Mi presentano talvolta questioni di rettifiche di confini, di numeri mappali. Una bella sposina mi chiamò in disparte per sapere come si fa per non aver figli.

Questa buona gente insomma non concepisce il lavoro del pensiero.”)

Purtroppo, nonostante l’indifferenza del popolo, le conseguenze nefaste della guerra arrivano pure a Bellaria: l’estate è priva di bagnanti, il cibo scarseggia e per i giovani arriva la chiamata alle armi.

leggi citazione

“12 Giugno 1915, Bellaria.

Rivedo il mare, rivedo la gente, avvilita: «La fema!» La fame! Ma no, la fame! C’è il mare coi pesciolini, i campi con le spighe, tanti lumachini, tante erbucce, erbacce da cuocerne caldai: le piante crescono dì e notte. Che il protocollo borghese, che era pure il vostro, o nemici dei borghesi, è stato infranto dalla guerra! L’affermazione dell’inno socialista «o pugnando si morrà », era del tutto verbale.

Gli odiati signori bagnanti non verranno questa estate, le barchette da pesca non possono pescare la notte. Sono avviliti.

Povera, buona gente! La mattina del 24 maggio sono stati costretti ad una rivoluzione psicologica improvvisa.

Prima del 24 maggio, non era prudente parlare di guerra. Chi ne parlava soltanto era «interventista.»

Si erano recati coi loro capi socialisti e cattolici, coi loro asinelli, al capoluogo di Rimini; avevano protestato in piazza che non volevano la guerra; avevano avuto la assicurazione che i loro desideri sarebbero stati trasmessi al Governo. Tornarono alle loro case contenti. Poi venne il colpo Giolitti: la Madonna per i cattolici; l’Avanti! per i socialisti aveva fatto la grazia.

Ma il 24 maggio, all’alba, le navi nemiche spuntarono sul mare idillico, vennero le cannonate e le bombe. Fuoco, vampa di fuoco, poi buum! Poi i morti. Bisognò mutare opinione.

– I richiamati – dice con sdegno e dolore un vecchio abbonato dell’Avanti! – adesso vanno via come le pecore.

– Vi sono tanti che vanno volontari! – dico io.

– Avranno i loro interessi – risponde lui.”

Bellaria rappresenta la meta anche del Viaggio di un povero letterato, una rivisitazione, a circa dieci anni di distanza, dello schema de La lanterna di Diogene. Mentre nel primo libro erano controversi i rapporti, o almeno la loro descrizione, dello scrittore con gli abitanti di Bellaria, nel secondo “viaggio” Panzini si dichiara insofferente pure verso il paese, che, pur possedendo in esso la sua residenza estiva, non “sente” come la propria casa. Anzi, al termine delle sue peregrinazioni in treno, ammette di non amare più la sua stessa casa, addirittura di desiderare che essa crolli! Questo astio si deve almeno a tre cause. La prima, ovviamente la più grave, è rappresentata dal ricordo della morte del figlio Umbertino, deceduto a soli dieci anni nel 1910. In seconda battuta, Panzini si lagna per i problemi con il fisco; e, infine, si lamenta pure per l’isolamento a cui lo relega la gente, che come abbiamo visto in precedenza, lo considerava, a suo avviso a torto, un “signore”.

Sempre in questo passo risiede il motivo per cui lo scrittore scelse di non essere seppellito presso il cimitero di Bellaria, che pur tanto amava, ma di riposare a Canonica. Panzini si professa sdegnato del fatto che in occasione del funerale di un suo conoscente non ci fosse stato il consueto corteo di gente ad accompagnare il defunto, e questo perché il morto era colpevole di possedere una villetta insieme a un po’ di terreno. Questa circostanza offre a Panzini lo spunto per un’invettiva contro le rivendicazioni socialiste colpevoli di aver distrutto l’armonia sociale e la fede religiosa. Panzini, che pur non era un credente in senso tradizionale, riteneva che la religione fosse un elemento fondamentale per creare una società più umana, solidale e unita. Comunque è opportuno notare che questo brano risente della disperazione e della tensione drammatica che caratterizzano l’intera opera, che rappresenta il rovesciamento della serenità e della solarità proprie della Lanterna.

leggi citazione

“Mi sono accorto la mattina all’albergo che l’abbonamento ferroviario era già scaduto. Questa cosa è molto incresciosa perché adesso dovrò fermarmi.

Dove andrò adesso?

Ho considerato intensamente ed ho riconosciuto che nella superficie così vasta del mondo non è luogo dove desidererei di fissare stabile dimora. Non è cosa piacevole non trovare fisionomia di villaggio, profilo di campanile o di minareto, città o campagna che vi sorrida sì da esclamare: «vorrei vivere là!». Come devono essere felici quelli che possono dire: «Io vorrei vivere là!»

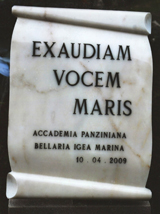

«E allora c’è il cimitero», dirà alcuno. E infatti ci avevo pensato; il cimitero di Bellaria è proprio un cimitero carino perché abbandonato, e non è lontano dal mare, e mi piaceva una scritta con sopra scritto: «Ascolterò la voce del mare», naturalmente in latino: Exaudiam vocern maris, perché certe cose è bene che siano capite da pochi.

Inoltre quella buona gente di Bellaria conserva riti funebri molto gentili: porta a braccio le bare e non fa discorsi. Però avrebbero detto: «Um Spis! Mi dispiace. Povero professore!» Anche senza sapere di che io sia professore, ciò è molto gentile.

Ma da qualche tempo, intanto, sono sorti forti dubbi su la probabilità di udire la voce del mare dal cimitero di Bellaria; e poi lo scorso autunno è accaduto un fatto che mi ha impressionato. È morto a Bellaria un buon signore, che aveva anche lui una sua villetta: un buon signore che occupava poco posto su la superficie della terra; non diceva male di nessuno, e dava a tutti il buon dì. E’ morto di morte dolce come del resto meritava; ma non è stato accompagnato a braccia al cimitero: è venuto invece il carro nero e oro col cavallo. La buona gente non ha accompagnato: guardava il carro transitare per la campagna e pareva dire: «Voi seppellite i vostri morti e noi i nostri». Nella chiesetta non c’era nessuno del popolo. C’era Don Serafino e altri preti, che li vedevo su la cantoria aprire la bocca nera. Ma il popolo non c’era. Esso, in questi ultimi tempi, ha imparato dalla bocca eloquente dei suoi apostoli che Dio non c’è, e ha disertato la chiesa, e non si sofferma nemmeno su la porta della chiesa, perché questa buona gente può credere o può negare, ma non si può soffermare sul limitare del dubbio. La cosa mi ha fatto dispiacere, non perché la negazione di Dio non sia anch’essa un’opinione; ma perché sentir negar Dio all’osteria tra i fumi del vino e l’odore del pesce fritto, fa venir la nausea.

Si può riconoscere per altro che l’apostolato della negazione di Dio non sta a sé ma fa parte di tutto un più vasto programma che sarebbe questo: «i poveri hanno diritto di godere come i ricchi». Questo è un programma attraente ed accessibile alla intelligenza di tutti. Esso ha fruttato una bella fioritura di odio fra questa buona gente contro quelli che sono chiamati signori; ed ho veduto molti signori rimanerne impressionati. A me la cosa non ha fatto però troppa impressione, e anzi in qualche cosa ha fatto piacere, perché gli uni valevano gli altri. Tuttavia desiderando di vivere in pace, mi sono affaticato a fare qualche dimostrazione abbastanza dettagliata per provare a questi poveri che anch’io sono povero e anche sfruttato, e che fra essi vi sono non pochi più ricchi di me, e anche sfruttatori. Io non ho mai speso più inutilmente le mie parole!

«Che lei sia ricco o povero, è una cosa che ci importa poco. Noi sappiamo che lei non è dei nostri; lei specialmente! »

Non che essi abbiano detto così con le parole, ma vi sono certi pensieri che si leggono così bene negli occhi!

Precisamente, mi hanno fatto capire quello che mi hanno fatto capire «i signori», cioè che io non sono nemmeno dei loro.

Confesso che questa cosa mi ha fatto dispiacere perché ho sentito una gran solitudine intorno a me.

Ed è cosi che è svanita anche la voglia di star da morto a Bellaria. E anche da vivo!

Piccola casetta di Bellaria, non lagrimare! Io ti devo dire una verità amara: Io non ti amo più!

E pensare che quando nove anni fa ti fabbricai con quei piccoli risparmi, mi pareva che i mattoni che si posavano sui mattoni cementassero ancora una mia piccola felicità con un piccolo sole autunnale! Ed io dicevo al buon mastro: «fammi le mura ben grosse, ben solide» Ora io dico: «Casetta, perché non crolli, tu? piccola casa sul mare, perché non ti venne l’eccellente idea di crollare quando è venuto quell’uomo nero del fisco?» L’uomo del fisco che guardava e diceva: «Ma questa casa è una fortezza, un mastio, una rocca! Lei ha fabbricato senza risparmio! Oh, anche belle pitture! E quell’individuo lassù, sul soffitto, col cappuccio rosso e una rosa in mano, chi è?»

«Dante» risposi io, pensandomi con quel nome di commuovere il cuore del fisco.

Ma l’uomo del fisco piegò in giù le labbra come per dire: «che lusso!». Perché non crollasti quel giorno, piccola casa? Soffitto con Dante dipinto, perché non precipitasti?

Io la fabbricai la piccola casetta – si è vero – per mia pace e dei miei, e questo è un lusso, lo riconosco; ma anche per ricoverare vecchie cose, vecchie masserizie, errabonde come me per tanti anni: le quali mi pareva che domandassero, anche esse, pace ed asilo. Le ho ricoverate nella casetta, si che la camera da letto sembra quasi una bottega da rigattiere!

Ma quando di luglio, alle quattro del mattino, spalancavo gli scuri, e dalla gran finestra entrava, io non so bene se la luce dei pianeti e delle stelle o del nuovo giorno, e poi il fiammeggiare dell’aurora dal mare, era una gran letizia, una gran frescura; e, nel silenzio profondo, io udiva un bisbigliare tenue: «ringraziamenti».

«Ringraziamenti», dicevano le vecchie cose.

Levava io appena la testa dal capezzale, e vedevo il sole che si allungava per distaccarsi dall’azzurro del mare: e subito, da così lontano, mandava già pennellate d’oro su le pareti.

Dicevano le vecchie cose: «Io sono la piccola Madonna che per sette anni fui appesa sopra il tuo letticciolo in collegio; io sono il magro e ardente dalmata, tuo professor Politeo dalla pupilla ironica; io sono il professor Carducci; io sono la prima scarpetta di Titì (l’altra scarpetta andò perduta; chi sa dove sarà); io sono la rossa santacroce che la mamma tua trapunse quand’era giovinetta, anno mille ottocento quarantotto! (mi sembrano macchie di sangue del suo cuore); noi siamo i libri di medicina e di legge dei vecchi tuoi. Fa conto, figliuolo, di essere conte o marchese!»

«E noi siamo due sciabole arrugginite, ed un balteo del Quarantotto! Fa conto, figliuolo, di essere cavaliere!»

«Io sono la madia del pane quando si faceva il pane in casa!»

Aprivo anche l’altra grande finestra che guarda verso il sole quando tramonta; e si vedeva, nel cielo di perla ancora, declinare giù la falciata luna. Pareva che la Madonna azzurra, che è sopra il letto, ora navigasse col piè posato sull’arco della luna. E la frescura dei campi, salendo, dicea: «Noi siamo la giovinezza che non tramonta!»

Anche per ricoverare queste povere masserizie io edificai la casetta sul mare.

«Ma questo è il lusso dei lussi» diceva l’uomo dal fisco puntando l’indice su la fronte. «Questo è il superfluo dei superflui!»

O uomo lugubre del fisco, lusso tu chiami il culto delle memorie? della famiglia? dei poveri morti? Sai tu di quanto se ne avvantaggia la patria?

Ma l’uomo del fisco non conosceva la patria meglio di Dante.

«Io non la tasserò mai bastantemente questa aristocratica casetta!» mi disse, e mantenne la parola. E i poveri e i ricchi a buona ragione mi dicono: «Voi non siete dei nostri».

Ah, dolce casetta, perché non poter fare come la Madonna di Loreto, che ordinò agli angioli di trasportarla, la sua casa, di la dal mare?

Poi altre cose sono sopraggiunte in questi ultimi anni oltre all’uomo del fisco, cose reali e cose fantastiche, che seguitano ancora a ballare nella mente: sono immagini che non stanno ferme. Appena elle si fermano un po’ quando fugge il treno. E poi viene avanti quel povero piccino che correva nella sua dolce infanzia per le stanze della casetta: la sua casetta! Ora pende immobile e come tetro da un ritratto della parete; e il sole invano lo percuote. Quali cose tristi o mio piccino, hanno fermato il tuo tenero riso? Ho l’impressione di un gran tradimento intorno a me. Ma davanti a me cammina Cristo e quelle sue folli parole: «Lascia tutto, butta via tutto!» mi hanno inebriato di una nuova passione: «non fabbricare qui nulla» dice Cristo: «non essere proprietario di nulla; non essere iscritto in nessun registro! Allora non avvengono più tradimenti; allora si cammina ben lieve!»

Invece io per effetto di quella casetta sono inscritto fra i proprietari del mondo. Ma noi non siamo proprietari di nulla!

Ma pensare che bizzarra cosa! Fino a un certo tempo della vita noi lavoriamo per legarci alla vita, fabbrichiamo case, compriamo terre, piantiamo alberi, piantiamo flgliuoli, e con che entusiasmo! Si crede nella gloria, nella lampada della vita; v’è chi crede nella civiltà, nella filosofia e in altri zuccherini della ragione. Poi viene un momento che desideriamo di essere slegati. Allora si comprende, e ci si meraviglia. Ma, dunque, noi possedevamo un’enorme provvista di volontà di vivere! Dove era questa volontà occulta? Per fortuna che questo desiderio di essere slegati dalla vita viene a pochi, se no sarebbe un affar serio, anche per il fisco.

Tutti andremmo dietro a Cristo.

Mi era grave, per tutti questi motivi, ritornare alla casetta di Bellaria. Eppure era necessario. D’altra parte in quella città non volevo rimanere.”

I giorni del sole e del grano, opera scritta a Bellaria tra il 1927 e il 1928, sono una collezione di quadretti agresti in cui Panzini, diventato finalmente “padrone”, racconta le sue esperienze nella gestione di alcuni poderi. Un approdo quasi obbligato, considerando, oltre all’amore che lo scrittore aveva da sempre riservato alla letteratura classica sull’argomento (Teocrito, Esiodo, Virgilio, con relative traduzioni), che possedere del terreno era sempre stato un sogno di Panzini, almeno dai tempi della rovina economica del padre.

Sebbene nel testo abbondino i riferimenti e le citazioni in latino dai grandi autori del passato, sono totalmente assenti accenti bucolici ed arcadici, poiché più che della vita dei campi si parla del lavoro, duro, durissimo, quasi disumano, di cui necessitano i terreni. Panzini compone una sorta di epica della vita georgica, e in particolare della figura del contadino, che qui viene tutt’altro che idealizzata, bensì colta nella sua concretezza, nella terribile fatica del suo lavoro.

Panzini ci descrive un contadino scaltro, furbo, egoista, tenacemente attaccato alla vita, infaticabile, un “artista della terra” (cap. V). Artista, però, che, a differenza dei pastori delle Bucoliche virgiliane non suona il flauto, né tantomeno trascorre le sue giornate in ozio a cantare le proprie disavventure sentimentali, ma impugna la vanga e s’ammazza di fatica ogni santo giorno. Nonostante indugi spesso e volentieri sugli aspetti più brutali e animaleschi della realtà contadina, Panzini non cerca mai di condannarla, ma intende descriverne i suoi caratteri ancestrali, fuori dal tempo e dall’attualità, che resistono alle trasformazioni della modernità.

Senza dubbio il personaggio più memorabile del libro è Finotti il mezzadro di Panzini, inquilino della cassetta adiacente alla “Casa Rossa”. Sebbene Panzini lo presenti soltanto nella parte finale dell’opera, Finotti ne diventa quasi il protagonista ed il simbolo. Di Finotti ci viene presentato l’intero campionario di attività: dall’estirpazione delle erbacce fino all’allevamento delle bestie e la cura della stalla. Panzini dimostra nei riguardi del suo mezzadro una ruvida simpatia, anche se non evita di segnalarne, per esempio nella maniera attraverso cui “governa” la sua famiglia, le spigolosità e le asprezze del carattere.

Nell’ultimo brano che riportiamo, Panzini, non senza un moto di disappunto, paventa, attraverso le parole di un giovane studente di scienze economiche suo amico, la scomparsa di questi antichi e valorosi “cavalieri della vanga”, destinati ad essere soppiantati dalla nuova “agricoltura scientifica”.

leggi citazione

“Quando l’uomo si presentò, tutti dissero:

– Pare un brigante.

Aveva un volto tagliente; si veniva dondolando alla brava sulle altissime gambe; parlava a fronte alta, per iperboli grandiose, mescolando il tu con il lei in deformate parole.

Se ne andò disdegnoso dicendo: – Loro che domandino alla gente, per quanta ce n’è d’intorno, chi è Finotti; e se ce n’è uno che dica male di me, o è un ladro o una spia. Il suo nome è Giuseppe, che diventò Giuseppino, che diventò Peppino.

E Peppino, per naturale sostituzione di consonanti labiali (pi, beta, fi) diventò Fafino; e Fafino per aferesi, si impicciolì in Fino; e Fino si inturgidì in Finotto; ma essendo l’uomo gigantesco e scarno, quel tondo vocale dell’«o» diè posto a quello smilzo dell’«i», e così nacque Finotti: il quale, vergine com’è di lettere, mai non crederebbe che il suo nome fosse stato con tante osservanze manipolato dalla filologia.

«Un brigante? Un brigante alle proprie dipendenze,» andavo pensando fra me, «non è poi questo gran male. La storia insegna che molti uomini degni ebbero briganti al proprio servizio. Bene è vero che seguendo gli ammaestramenti della storia si rischia di perdere il Regno dei Cieli. Ma lontano è il Regno dei Cieli.»

Ohimé, Finotti non è un brigante. Quella deformazione della sua persona ha nobile origine, perché provenne dalla vanga, che molta terra, montagne di terra – come dice lui – egli ha mosso in quarant’anni di vita, di lui, non della vanga, che ogni anno rinnova. – Poca carne – dice scoprendosi il costato – si è attaccata a quest’ossa.

Uomini e donne che passano per la viottola, con amorevole scherno lo salutano: – Non lascerete mai di lavorare, Finotti? Non lo sapete che neanche il Signore li vuole più adesso in Paradiso quelli che lavorano troppo?

Un campo di sabbia bruciata – come qui dicono – dove per l’abbandono la natura aveva ripreso il suo impero e cresceva il cardo selvaggio, lui con la vanga, profonda fino a tre fitte, l’ha ridotto a gentilezza. Alma parens frugum! Si, in poesia va bene; ma in prosa tu, o terra d’Italia, sei una lenta, faticosa conquista.) – Che venga a vedere – mi dice Finotti.

Credo sia qualche mostro. Sono le male erbe, le gramigne, che egli, curvando la lunga schiena, estrae delicatamènte fino alle ultime filamenta umide e palpitanti; e le nomina con distinti nomi quelle gramigne come fossero serpi, chelidri, anfesibene.

– Basta ne rimanga un pezzettino così sotto terra perché le rinascano in primaviera.

Le stende al sole quelle male erbe; guarda il sole, il sole che dà vita e dà morte.

– Due giorni di sole così – esclama ferocemente – e sono morte stecchite.

Coraggioso molto è Finotti, ché mai per intemperie di cielo si dichiara avvilito. Però dei vetri ha una paura tremenda. – Se mi taglio un piede con un vetro e poi mi viene un brutto male, dopo la mia famiglia chi la mantiene?

Di giorno tuttavia è più coraggioso che non di notte. La notte, infatti, – come dice Esiodo – è sacra agli Dei Infernali.

Per la strada vicino alla chiesa di giorno ci passo, – mi dice- ma di notte, nemmeno se mi fanno imperatore.

Ci passò una volta dopo l’Ave Maria. Vede un gattino bianco, lo prende. Sangue di Dio! il gattino gli è sparito dalle mani: lo riprende e sparisce ancora.

– Camminava sempre davanti a me. Quella era un’anima dei morti. Cosa ne dice lei?

– Mah! C’è quel mio amico che si chiama Antonio o Tonino B**, che si occupa con competenza pari a coscienza di queste cose evanescenti che sono le anime. È un omino piccolo che pare da nulla, ma lui le sa queste cose terribili del mondo ignoto, e altre ancora del mondo noto. Se verrà da queste parti, ti farò dare spiegazioni.

Un’altra volta, – dice – vengo a casa dalla veglia. Era d’inverno e vedo su la neve un fantasma nero…

– Un’altra anima?

– No, era l’asino che si era slegato dalla stalla.

Propriamente un asino femmina. L’ha comperata da piccina, l’ha allevata, l’ha domata lui: la lustra, la pulisce, la striglia, la unge, la contempla, la insulta con amorevoli ragionamenti. Molto si stima di questa sua allieva. Cresce bella e forte, ma asina. – E quando si dice asino, si dice tutto. È un suo motto preferito, più profondo di significato che non suonino le parole: la immutabilità della stirpe per variare di leggi e governi.

Finotti parla talvolta anche con l’asina:

– Ho capito quello che vuoi. To’ uno zuccherino.

E le butta, ma parsimoniosamente, una manata dì rosso trifoglio o di verde erba medica.

Questo nutrimento prezioso spetta alla vacca che deve fare il latte: la somara si deve accontentare della gramigna, e di quello che il falcetto rade nei fossi. – Si nasce, – mi fa osservare – con la passione alle bestie, -come dicesse: «si nasce poeti »; ed è per questo che di contadini che sappiano tener bene la stalla, ce n’è uno su cento. Se lei vuol capire, non deve guardare soltanto se la stalla l’è pulita, se le bestie hanno quella bella schiena quadra: guardi se quando il contadino entra nella stalla, le bestie gli fanno allegria. Sente come mi conosce?

È l’asina che parla.

Oltre alla stalla, sa governare bene anche la famiglia: ma alla maniera dispotica di una volta. Finotti infatti dice che lui, a casa sua, è spòtic, che vuol dire «dispotico».

– Ma non sapete, voi, Finotti, – gli dice una dama – che non usa più il dispotismo?

– Io dico, la mia signorina, che usa sempre: basta avere i pugni buoni e i rognoni duri, con licenza parlando. Se non fai così, non governi niente. Oh, se smetti di governare, allora si. Ma non devi dire che governi tu!

Mi pare che Finotti entri in ragionamenti di alta filosofia politica, pur evitando ogni allusione alla politica. In questo egli è fornito della prudenza del serpente. Siamo nell’anno millenovecentoventisette, e in ogni osteria è appeso il cartello dove sta scritto: «Qui non si parla di politica, qui non si bestemmia».

La prima parte del divieto è osservata forse fin oltre alla intenzione – io credo – del legislatore: ma la seconda parte, bestemmiare…

– Guarda. Finotti, – gli osservo – che qui non si bestemmia.

– Bestemmia anche il brigadiere di finanza.

Non è una buona ragione. Bestemmia almeno piano. – Allora non c’è più gusto.

L’alba serena è ferita qualche volta dalle interiezioni di Finotti, è andato in bestia. Quando va in bestia, Rosetta e Guerrino tremano, e lui dice ai figli:

– Mio padre mi ha tirato su così me, e ancora lo ringrazio e lo benedico. Mi chiamava con un fischio come si fa con i cani. Finché ho la salute, dovete ubbidire. Quando avrò la stola sul petto, farete quel che vi pare.

Anche la moglie trema e non risponde.

– Non voglio che rispondiate.

Ma non fiata nemmeno! Un tesoro di donna che sa anche di conto, e di lettere, e di ago, e di fuso, e di telaio; e vanga nel campo accanto al marito, e lavora placida e serena dall’alba al tramonto. Dà del voi al marito, il voi di maestà.

A me, poi, con voce più rabbonita, Finotti vuol dare spiegazioni.

– A casa mia voglio che mi si porti rispetto. Ho ragione si o no?

– Certamente; ma fosse l’uomo in tutte le case rispettato come sei tu nella tua!

– Peggio per quelli che non si sanno far rispettare.

Rosetta, la figliuola, canta in cima alle frasche, canta fra il trifoglio quando fa l’erba con la falcetta, canta quando fa andare lo staccio sul tagliere, canta sempre; ma cantando sempre, è sempre distratta, perciò ha smarrito la cote, acutum rèddere quae ferrum valet, come dice Orazio, e Finotti ha da rifare il filo alla fera, alla falce! Come un poeta a cui sia tolta la penna! – E sapete che cosa costa una pietra? Era una pietra tedesca!

Finotti diventa furibondo, minaccia di levarsi dai lombi la cinghia e farne sferza ferrata con la fibbia. Rosetta strilla, salta e fugge. In verità non l’ha mai percossa.

La domenica Finotti ringiovanisce. Seduto davanti a uno specchietto, con un ben unto e riposto rasoio si rade la barba.

– Questa saponetta, – mi dice, – è ancora quella che mi ha regalata lei l’altra estate.

Talvolta vengono anche i suoi compari, faccioni ridenti di sanità, a farsi togliere dal volto gli irti peli cresciuti nella settimana. Bottega di barbiere è l’ombra del melograno.

– Quand’ero fochista in Regia Marina, – racconta Finotti, – facevo anche il barbiere.

Va a fare il bagno in mare, si veste d’un abito civile che quasi mi dà soggezione. Un abito civile color blu, tenuto nella cassa come in un reliquiario. Dopo il desinare va a spasso alteramente con mezzo toscano in bocca.

Anche Rosetta si fa galante con la sottanina corta.

Ciò non incontra la simpatia di suo padre che dice: – Cos’è ella ‘sta moda che fa vedere le vergogne anche a chi non le vuol vedere? Io dico che è una gran brutta moda. – Moda magistra vitae, testis temporum, — dico io a Finotti.

– Le «vergogne »? Adesso nessuno usa più questa antica parola.

Nella parola è l’anima.

Usa parole nuove anche tu, vecchio uomo, e la moda ti parrà bella.

A mezzodì, mangiano fuori all’aperto. Troppo soffoco in casa, troppe mosche! Se una mosca volando sopra quel mare di brodaglia fumante che è la minestra, vi precipita, come già Icaro nel mare, Finotti è capace di non mangiare più. Pare impossibile che un uomo si fatto sia cosi delicato!

La terrina della minestra è di quel coccio nero che pare bùcaro etrusco; posa nel centro di una tovagliola; la tovagliola posa su di un grande paniere di grossi giunchi, rovesciato a modo di tavola:

attorno stanno tre o quattro piatti forati: sopra quella mensa improvvisata il melograno apre graziosamente i suoi fiori rossi.

Non è certo per invidia di quelle povere vivande che io mi fermo a contemplare: quattro pomidori o melanzane abbrustolite sul testo con una stilla di olio; ma per altra misteriosa ragione che lui pare indovinare quando con voce quasi affettuosa mi invita a rimanere: la dolce pace e concordia quando si mangia, per cui una cipolla col sale pare più saporosa e fa più buon pro di un fagiano, cibo dei re.

– Rosa, va a to’ ‘na scranna, – dice Finotti, vedendomi li in piedi a contemplare.

Si, deve indovinare qualche cosa, quando intento ai suoi lavoretti nel campo, ripete: – Che venga qua, che stia un po’ con noialtri.

E parla delle patate che hanno perso la gamba, e tempo è oramai di levarle, e della pioggia che quando non vuol piovere non piove. Era venuta li che la si toccava con le mani (le nubi) e poi è volata via.

E parla delle patate bianche, e di quelle gialle, e di quelle rosse, e delle zuccare che mangian le patate. Già, di che cosa deve parlare?

I ragionamenti forse che facciamo noi?

Valgon essi più delle patate?

Ah, poi le viti; le viti che son vecchie, che hanno fame, che han tutte le gambe rognose e storte! Ma le raddrizzerà lui le gambe storte! Le farà lui ringiovanire!

Che chirurgo! Taglia, taglia i seccumi. Senta, Signora mia, che brutta parola: i seccumi! È una parola tecnica. Poi scava un fossatello e lo riempie di nero nutrimento, poi vi stende e seppellisce il tralcio più valido, e ne viene fuori una punta che con un vinco egli ferma a una canna.

– Da qui a due anni vedrà!

Da qui a due anni vedrò?

Dicono, Signora, che c’è quel medico russo che porta via i seccumi anche a noi. Ma ci crede lei?

– Una vite ben curata non muore mai – dice Finotti.

«Una vita bene spesa lunga è» dice Leonardo.

E le zucche, Signora?

Un campo di zucche nel giugno come è bello! quelle aeree grandi foglie sospese su le loro guide come ali materne per proteggere le zucchettine che stanno sotto!

E parlando egli, una piacevole smemoratezza mi avvolge.

– Le gramigne, dunque? – domando.

– È una gran fatica estirparle.

Oh, buon uomo che tutta la vita non hai fatto altro che estirpar le gramigne! Anch’io ho fatto come te. Tu hai mondato il terreno, io non ho mondato niente.

Si, egli deve capire che se lui ha deformato lo scheletro per aver smosso con la vanga montagne di terra, io ho deformata qualche altra cosa per aver cercato quello che l’uomo non troverà mai.

Per guadagnare qualche cosa di più che non dia quel povero campo, a volte va ad opera presso una fornace; ma più di una settimana lui non ci resiste.

Viene a casa la sera, che è feroce. Non è per il lavoro, è per la disciplina, per la gerarchia, per il caporale che è sempre dietro:

«forza, ragazzi!»

– A casa mia lavoro, se mi pare, e accendo la pipa quando mi pare.

Eran le due dopo mezzodì. Finotti attacca la somara al carretto e va a Cervia a caricar dello strame, ché in quelle valli si compra a buon prezzo. «Che se è brutto per i cristiani patir la fame l’inverno, è più brutto ancora» dice lui «veder patir le bestie »; e lo strame serve da mangime e da letto.

Attacca e va.

– Ohi, Finotti, – gli dico, – se passi per Cesenatico, va a salutarmi Marino Moretti, e gli dirai che mi venga a trovare.

– Che me lo scriva su di un pezzo di carta. L’è un nome che l’è fatica da ricordare.

Un cosi dolce nome!

Ritorna che era notte fatta.

– L’hai visto quel tale?

– Ho domandato dove stava: m’han detto: «E’ dorme ». «E se dorme?» E m’han detto: «Sta attento, ché se lo svegli quando dorme, ti manda in galera. Non sai che è un poeta?».

È cosi spaventoso per questa gente il nome di poeta?

Eppure tu non sei declamatorio, Marino Moretti, non sei oratorio: hai lasciato fiorire le care rime al tempo della giovinezza, e poi non più; vivi, quando ci vivi, nella tua antica casa, ora solinga, con la riservatezza di un anacoreta, eppure basta la terribile nominanza?

Marino è venuto a trovarmi, e gentile quale egli è, ha lodato come Finotti tiene la casa, e intorno alla casa:

– Ma tutto bello, tutto pulito!

– Questi, – dico a Finotti, – è Marino Moretti. È un poeta; ma, come vedi, non è pauroso.

– Va, va, – dice Marino Moretti sorridendo in quel suo modo strano, – che il vostro padrone, Finotti, è poeta peggio di me.

«Marino, Marino, non mi rovinare. Credi tu di essere nel canto di Stazio o nel canto di Guido Guinizzelli del Purgatorio di Dante dove i poeti si fanno l’un l’altro reciproco onore? Qui siamo in terra, e in terra di Romagna; e Finotti deve discendere da quei romani che qui vennero soldati e coloni. Fiera gente; ma il suggello della stirpe che Orazio vi impresse, ancora rimane a distanza di duemila anni: Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo Musa loqui; romani pueri longis ratiònibus assem discunt in partes centurn diducere. Gente pratica, dico, che sa far di conto anche se non ha studiato; ma aliena dalle fantasie. Forse un po’ di mescolanza con l’iperbole gallica. Brava gente, fattiva, che ha il senso della giustizia e della libertà; ma della poesia proprio non mi pare. Perciò non mi screditare col nome di poeta, tanto più che io temo che ne sia trapelato qualche cosa, perché ho sentito dire sul mio conto: – L’è matt!»

Quel giovane signore è esuberante di gioia vitale come tutti quelli della sua età. Studia scienze economiche, e credo che i suoi genitori lo vogliano avviare per la carriera diplomatica.

Aveva due spaventosi kniker-bockers, un pullover gaietto e dorato come un serpente brasiliano: in testa un berretto messo alla russa, a quarantacinque gradi.

Insomma un vestito internazionale.

Un pomeriggio gli venne vaghezza di vedere il piccolo podere di Finotti. Io lo accompagnai, e Finotti, sospettoso come tutti quelli della sua stirpe, ci veniva dietro.

Il giovane diceva: – Oh, guarda guarda che bella insalatina! (Era erba medica.)

– Guarda quante mele rosse! (Erano pomodori!)

– Cos’è quello? Un pero? No? Allora un melo. (Era un gelso.)

Lo faceva ex abubdantia festivitatis; ma Finotti sentiva.

Quando arrivò a capo del cantiere, vide la vanga rimasta li ancora infissa nel solco.

Prese la vanga, e per gioco posò la bella scarpa di cuoio giallo sul vangile, dove Finotti posa nudo il gran piè. Fece mostra di affondare la triangolata cuspide del lucido acciaio, poi la buttò.

E Finotti vedeva.

Il giorno dopo Finotti mi disse: – Quel suo amico sarà andato a scuola, ma per me è un grande ignorante. A me mi rugavano i minchioni.

Il giovane aveva disprezzato la sua fatica e la sua vanga, e mi piacque farlo sapere al giovane; ma così per amabile circonlocuzione.

– Una volta, – dissi, – prima che mutassero tutti i libri di scuola, si leggeva come Dante udendo un fabbro smozzicare cantando i suoi versi, si credette ricevere grandissima ingiuria, e entrato nella bottega fece vendetta di tutti quelli arnesi fabbrili. Cosi Finotti avrebbe fatto di lei se un antico senso di ospitalità non lo avesse trattenuto.

Finotti, come ogni contadino, è pacifico, ma è anche violento. Non ha i nervi, ma può avere il furore.

Il giovane mi guardò e non comprendeva.

– Lei ha fatto ingiuria alla sua vanga.

– Io ho fatto per ischerzo.

– E infatti che cosa varrebbe essere signori se non si prendessero le cose in ischerzo? Ma Finotti è povero e perciò è orgoglioso. La vanga…

La vanga ha la punta d’oro, – disse il giovane sorridendo.

– La vanga, – risposi io, – è di ferro. Per me, per lei, ogni vanga è vanga. Per loro no. Per loro una vanga è buona, una meno buona, così come noi distinguiamo una penna scorrevole da una penna stizzosa e arrugginita. Spesso ho visto brandire orgogliosamente la vanga come il cavaliere agita la spada, anche ho visto nello sforzo l’asta scricchiolare e scheggiarsi.

Qui, nel dialetto, serbando non so come la venusta parola latina, chiamano ancora gli arnesi del lavoro armi, arma armorum. La vanga è la spada del cavaliere della terra.

Mi sentii rispondere così: – È un cavaliere che sta per scomparire.

Questa volta fui io a non capire.

Cortesemente il giovane mi spiegò così:

– L’agricoltura a tipo patriarcale non è più possibile, perché deve diventare agricoltura scientifica, intensiva; perché l’agricoltura intensiva e scientifica deve diventare agricoltura specializzata; perché l’agricoltura specializzata deve diventare agricoltura industriale. Poi c’è la elettricità, poi c’è la chimica i cui progressi sono destinati a rivoluzionare tutti i vecchi sistemi. Conclusione: addio vanga, addio cavalieri della vanga. –

Io non ho studiato economia pubblica, né scienze sociali e perciò non ho saputo che cosa rispondere. Ho pregato soltanto di non dire queste cose a Finotti: ne rimarrebbe troppo avvilito.”